Лев Давидович Ландау

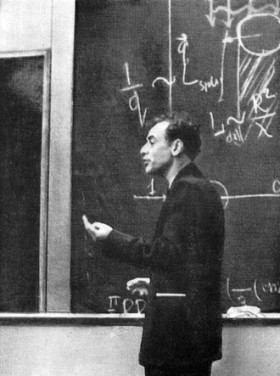

Семинар Бора в Институте теоретической физики в Копенгагене, 1930.

В первом ряду: Клейн, Бор, Гейзенберг, Паули, Гамов, Ландау, Крамерс.

Бор и Ландау в саду ИФП. Москва, 1961.

Нильс Бор, Лев Ландау, Кора Ландау и Маргарет Бор. Москва, 1961.

Гейзенберг и Ландау. Москва, 1956.

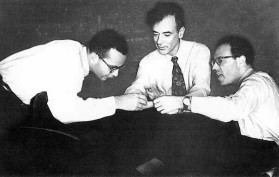

Гелл-Манн, Ландау, Пайс. Москва, 1957.

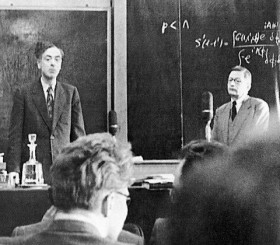

Ландау и Пайерлс на семинаре в ИФП. Москва, 1956.

Теоретический отдел ИФП АН СССР в 1956 г.

Стоят: Герштейн, Питаевский, Вайнштейн, Архипов, Дзялошинский.

Сидят: Прозорова (единственный физик-экспериментатор на этой фотографии),

Абрикосов, Халатников, Ландау, Лифшиц.

Конференция по физике низких температур в ИФП. Москва, 1959.

Институт теоретической физики в Черноголовке

|

|

Теоретический отдел академика Л.Д. Ландау

В начале 1937 года Капица пригласил Ландау в Институт физических проблем заведовать теоретическим отделом.

До этого Лев Давидович возглавлял теоретический отдел Физико-технического института в Харькове.

Ландау перебрался в Москву за два месяца до официального открытия ИФП.

Вскоре после его отъезда начался разгром харьковского Физтеха органами НКВД,

были арестованы иностранные специалисты А. Вайсберг и Ф. Хоутерманс, а в августе этого же года арестовали

и приговорили к расстрелу известных ученых-физиков: Л.В. Розенковича, В.С. Горского и Л.В. Шубникова.

Избежав ареста в Харькове, Ландау был арестован в апреле 1938 года вместе с физиками М.А. Корецем и Ю.Б. Румером.

Им инкриминировалось вредительство и участие в политическом движении ученых-физиков, участие в написании листовки,

призывающей к свержению сталинского режима. Ландау провел в тюрьме год и был выпущен только благодаря письму от Н. Бора

и вмешательству П.Л. Капицы, который взял коллегу на поруки. После освобождения Ландау вновь вернулся в

Институт физических проблем руководить теоротделом.

Научная карьера Ландау была действительно выдающейся: его интересовала квантовая механика, физика твердого тела,

магнетизм, физика низких температур, физика космических лучей, гидродинамика, квантовая теория поля,

физика атомного ядра и физика элементарных частиц, физика плазмы... Будучи еще аспирантом, молодой человек

принял участие в научной командировке для продолжения образования в Дании у Н. Бора, а также Германии, Англии и Швейцарии.

Бора, с которым Ландау удалось поработать за время командировки, он считал своим единственным и главным учителем.

У Ландау было совершенно бескомпромиссное отношение к работам и суждениям, которые казались ему неправильными.

И он открыто и довольно резко высказывал его, невзирая на лица. Так нобелевский лауреат В. Раман был взбешен

замечаниями Ландау, которые тот делал на его докладе, происходившем на семинаре Капицы, и буквально вытолкал Ландау с семинара.

Петр Леонидович Капица вспоминал: "Рассказывая о научной работе или об ученых, Ландау всегда готов был дать свою оценку,

которая обычно бывала остроумной и четко сформулированной. В особенности остроумным Ландау был в своих отрицательных оценках.

Такие оценки быстро распространялись и, наконец, доходили до объекта оценки. Конечно,

это усложняло для Ландау взаимоотношения с людьми, в особенности, когда объект критики занимал ответственное положение

в академической среде".

Вклад, который внес Лев Данилович Ландау в развитие физики как науки, невозможно переоценить.

Так, Ландау был избран членом Академии наук СССР, награжден множеством орденов и медалей,

стал трижды лауреатом Государственной премии, Героем Социалистического Труда.

Он становится членом Британского физического общества и иностранным членом Лондонского Королевского общества,

избирается в Национальную Академию наук США и в Американскую Академию наук и искусств,

становится членом Датской и Нидерландской академий наук. Ему присуждаются медаль имени Макса Планка,

премия имени Фрица Лондона и Нобелевская премия по физике.

Научное наследие выдающегося физика-теоретика поражает своим разнообразием. Тематика его работ охватывает

всю физику как науку, начиная гидродинамикой и заканчивая квантовой теорией поля. Уравнения Гинзбурга-Ландау

и Ландау-Лифшица, теория Ферми-жидкости, энергетический спектр сверхтекучего гелия, исследование основ квантовой электродинамики,

ландауские уровни энергии электрона в магнитном поле, затухание Ландау, параметр порядка для описания фазовых

переходов второго рода и многие другие открытия гениального ученого до сих пор активно используются в современной физике.

Важнейшим трудом Ландау стали 7 томов курса теоретической физики.

7 января 1962 года жизнь великого ученого резко изменилась: направляясь из Москвы в Дубну, Лев Давидович попал в автокатастрофу.

После катастрофы Ландау уже не смог вернутся к плодотворной работе. Умер Ландау 1 апреля 1968 года.

Перед катастрофой в теоретический отдел входило шесть сотрудников: А.А. Абрикосов, Л.П. Горькое, И.Е. Дзялошинский,

Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский, И.М. Халатников и несколько аспирантов, среди них - А.Ф. Андреев.

После того, как Ландау ушел со сцены, его учеников стали приглашать в разные институты возглавить теоретические отделы.

Возникла опасность, что от теоротдела и школы Ландау ничего не останется.

Коллеги взялись за сохранение его научной школы.

В России в то время было несколько школ теоретической физики - Л.Д. Ландау, И.Е. Тамма, Н.Н. Боголюбова.

Школа Ландау отличалась, во-первых, близостью к экспериментальной физике, во-вторых, широтой интересов.

Те, кто работал с Ландау, обязаны были знать всю физику, а не какую-то узкую область ее.

И, наконец, в этой школе трудные задачи традиционно решались наиболее адекватными математическими методами.

Работы учеников Ландау было легко отличить от работ, сделанных другими физиками. Школа Ландау не ограничивалась

теоротделом в ИФП. Большая группа его учеников во главе с академиком И.Я. Померанчуком

работала в Институте экспериментальной и теоретической физики, были ученики в Харькове,

Новосибирске и других научных центрах.

В 1964 году был образован Институт теоретической физики. Из теоротдела пришли Абрикосов, Горьков,

Дзялошинский и Халатников. Был приглашен В.Л. Покровский из Новосибирска, который уже с 57-го года близко

сотрудничал с теоретическим отделом Ландау, развивая идею масштабной инвариантности.

Переехал из Киева Э.И. Рашба - специалист по физике полупроводников, а из Ленинграда - Г.М. Элиашберг,

внесший существенный вклад в физику сверхпроводимости. Вскоре к ИТФ присоединился А.И. Ларкин из Курчатовского института,

а затем и А.Б. Мигдал. Из Минска был приглашен специалист по гидродинамике и лазерной физике С.И. Анисимов.

В ИТФ стали работать два выдающихся математика - С.П. Новиков и Я.Г. Синай.

Позже в ИТФ пришли В.Н. Грибов и В.Е. Захаров, М.Я. Азбель из Харькова и И.Б. Левинсон из Вильнюса.

Постепенно в ИТФ как бы заполнили все ниши теоретической физики, получив специалистов-лидеров в каждой из ее областей:

физике твердого тела, ядерной физике и теории поля, физике полупроводников, теории фазовых переходов,

гидродинамике, теории гравитации.

В дальнейшем институт расширялся за счет студентов Московского физико-технического института,

где была создана кафедра проблем теоретической физики.

В наши дни Институт теоретической физики выполняет фундаментальные и прикладные исследования в области

теоретической, математической и вычислительной физики.

Связь Института Ландау с Институтом Капицы всегда была и остается самой тесной.

В Институте физических проблем продолжаются семинары Института теоретической физики.

По материалам И.М. Халатникова, С.С. Герштейна, А.М. Ливановой.

|